Kapazitätenaufbau zu Mediation & Dilemma Management

Allgemeine Information

Das Zentrum für Friedensmediation führt eine Reihe von zum Teil regelmäßigen Aktivitäten durch, in denen Akteure aus Diplomatie, Zivilgesellschaft und Wissenschaft ihre Fähigkeiten zum Umgang mit Konflikten stärken können.

Die folgende Auswahl bietet einen Überblick über exemplarische außeruniversitäre Lehrveranstaltungen, die neben der universitären Lehre des Zentrums stattfinden.

Peace Mediation & Crisis Diplomacy in Action

Mit dem Programm "Peace Mediation and Diplomacy in Action" reagiert die Ausbildung für internationale Diplomaten des Auswärtigen Amts auf die wachsende Bedeutung von Friedensmediation als Instrument der Krisendiplomatie sowie der werte- und interessenbasierten Außenpolitik. Von 2016 bis 2023 fand jährlich ein fünftägiges Network Consolidation Programme for International Diplomats zum Thema "Peace Mediation and Crisis Diplomacy in Action" in enger Zusammenarbeit zwischen dem Auswärtigen Amt und der CPM statt. Das Programm richtete sich an internationale Diplomat*innen, Think Tanks und Wissenschaftler*innen, die in Konfliktmediation und Dialogprozessen involviert sind oder sich in Zukunft eine Rolle in diesem Bereich vorstellen können.

Das Programm bot eine Einführung in die Instrumente der Friedensmediation, des Prozessdesigns und des Dilemmamanagements und bot Raum, die Rolle der Mediation in der staatlichen Außenpolitik kritisch zu reflektieren. Auf dieser Grundlage analysierte die jährlich neu zusammengesetzte Gruppe von Teilnehmenden ein aktuelles Krisen- oder Konfliktszenario und entwickelte konkrete Prozessansätze und Lösungsstrategien. Das Programm endete mit einem maßgeschneiderten 1-zu-1-Coaching, in dem die Teilnehmende die gewonnenen Erkenntnisse und Fähigkeiten auf ihren eigenen Arbeitskontext übertragen und ihren potenziellen Beitrag zu (zukünftigen) Mediationsinitiativen in ihrer Region identifizieren konnten.

Bildaufnahmen aus Trainings

Programme der einzelnen Jahre

Im Jahr 2023 konzentrierte sich das Programm auf neue Bedürfnisse und Optionen für den Dialog in und mit Osteuropa: Die diplomatische Zusammenarbeit und zivilgesellschaftliche Projekte standen vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und einer zunehmenden geopolitischen Polarisierung vor besonderen Herausforderungen. Die neue Fragilität des sicherheitspolitischen Gleichgewichts in Europa, erhebliche Verschiebungen in den geopolitischen Allianzen und die relativen Stärken der Länder machten deutlich, dass neue Strategien für den Dialog in und mit Osteuropa erforderlich sind.

Vor diesem herausfordernden Hintergrund untersuchte das Programm 2023, wie neue Methoden und Formate des Dialogs dazu beitragen können, Fragen und Beziehungen angesichts einer durch den Krieg in der Ukraine erschütterten Europäischen Union und Weltordnung anzugehen. Das Programm konzentrierte sich auch auf Deutschlands ungenutztes Potenzial zur Neugestaltung der Rollen und Beziehungen mit und zwischen seinen osteuropäischen Partner*innen: Polen, Ukraine und Russland. Ziel des Programms war es, einige kleine, aber visionäre und dennoch realisierbare Szenarien für die dringend benötigte neue europäische Sicherheitsarchitektur zu skizzieren und Deutschlands Rolle bei der Umsetzung dieser Architektur zu identifizieren.

Zum Eintrag im Logbuch der ViadrinaAngesichts der massiven Veränderungen in der internationalen Konflikt-, Friedens- und Sicherheitslandschaft im Jahr 2022 war das diesjährige Programm darauf ausgelegt, Ansätze der Friedensmediation und Krisendiplomatie grundlegend zu überdenken. Im Mittelpunkt standen zahlreiche Fragen, wie sich die neuen Herausforderungen und der notwendige Realismus nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine in der zukünftigen Dialog- und Vermittlungspraxis widerspiegeln sollten: Unter welchen Bedingungen und mit welchen Zielen sind beispielsweise Verhandlungen während eines laufenden Krieges sinnvoll? Wie kann man mit Konfliktakteuren verhandeln, die bereit sind, grundlegende Normen und Vereinbarungen zu brechen, Kriegsverbrechen zu begehen und bewusst Propaganda zu verbreiten? Ist ein ehrlicher, interessenbasierter Dialog möglich, wenn absolutes Misstrauen zwischen den Parteien herrscht?

Das Programm bot Raum, um diese und andere Fragen angesichts des Krieges zwischen Russland und der Ukraine sowie westlichen Staaten und den daraus resultierenden Entwicklungen und Dynamiken in der OSZE-Region zu diskutieren. Die Teilnehmenden waren Menschen aus dem Konfliktkontext, Menschen, die in oder an diesem Konfliktkontext arbeiten und Akteure, die wertvolle Perspektiven von außen einbrachten.

Auf den Posten des Auswärtigen Amtes

Das Programm 2021 widmete sich der zunehmenden gesellschaftlichen Polarisierung und dem wachsenden Misstrauen in politische Systeme und Verfahren, die in vielen Ländern und Konfliktkontexten einen offenen gesellschaftlichen Dialog und Friedensprozesse blockieren.

Ausgelöst durch Emanzipations- oder Sezessionsbewegungen oder nationalistische Reaktionen auf die Einschränkung des Coronavirus war in vielen Gesellschaften eine Verschiebung in Richtung Polarisierung zu beobachten.

Das Programm reagierte auf den Bedarf an spezifischen Formaten und Techniken für den Umgang mit dieser Polarisierungsdynamik. Im Mittelpunkt standen dabei sowohl internationale Vermittlungsbemühungen als auch innenpolitische Dialogprozesse. Vertreter*innen aus Diplomatie und Zivilgesellschaft untersuchten gemeinsam, wie Mediations- und Dialogmethoden für einen konstruktiven Umgang mit gesellschaftlicher Spaltung genutzt werden können. Das Spektrum der diskutierten Ansätze reichte von der Erfassung von Akteuren, über treibende Faktoren und Dynamiken der Polarisierung in unterschiedlichen Kontexten bis hin zur Überwindung von Dilemmata der sozialen Integration und konkurrierender Narrative und Wahrheiten.

Auf den Posten des Auswärtigen AmtesIm Jahr 2020 lag der Schwerpunkt des Programms auf der Zusammenführung von Konfliktmediation und COVID-19. Diplomat*innen, zivilgesellschaftliche und sicherheitspolitische Akteure aus 18 Ländern arbeiteten zusammen, um zu erkunden, wie sie Mediation und andere Problemlösungsmethoden einsetzen können, um in ihren jeweiligen beruflichen Rollen und Arbeitskontexten konstruktiv mit krisenbedingten Spannungen umzugehen. Die von den Teilnehmenden diskutierten Szenarien reichten vom Pandemiemanagement im Kontext des festgefahrenen Gewaltkonflikts im Jemen über die durch die Coronavirus-Politik ausgelöste soziale Polarisierung in Deutschland bis hin zu neuen Kooperationsdilemmata bei der C19-Impfstoffentwicklung. Von besonderem Interesse waren Ansätze, die die Gesundheitskrise nutzten, um Anreize für positive Veränderungen zu schaffen, wie z.B. ein Baumpflanzungsprogramm in Pakistan oder die Regulierung der Wanderarbeit in der EU.

Das Programm war auf die durch COVID-19 auferlegten Reisebeschränkungen zugeschnitten und fand in einer Mischung aus persönlichen Gesprächen und Online-Formaten statt. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit externen Expert*innen aus dem Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten durchgeführt. Die Märkische Oder Zeitung veröffentlichte einen Bericht über das Programm.

Zum Eintrag im Logbuch der ViadrinaIm Jahr 2019 widmete sich das Programm dem Thema "Managing Difficult Decisions and Dilemmas in Societal Transitions". Friedensmediation und Krisendiplomatie sind voller inhärenter Dilemmata, insbesondere in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels: Sollten Mediator*innen beispielsweise mit und in autokratischen Systemen arbeiten, auch wenn dies diese Systeme stabilisieren könnte? Sollen Vermittler*innen radikalen religiösen Führern erlauben, dem Frieden auf Kosten der hart erkämpften Gleichberechtigung der Geschlechter zuzustimmen?

Im Mittelpunkt des Programms stand die Frage, wie man mit solchen Dilemmata konstruktiv umgehen kann, bei denen Mediator*innen - selbst mit besten Absichten - Gefahr zu laufen scheinen, Schaden anzurichten. Gemeinsam mit Gästen aus dem deutschen und dem schweizerischen Außenministerium erarbeiteten die Teilnehmenden aus 12 Ländern neue Lösungsansätze für soziale Spannungen in ihren Regionen.

Zum Eintrag im Logbuch der Viadrina

Unter dem Titel "New Dynamics for Stable Stalemates: Multitrack Mediation Perspectives in Stuck Conflicts" konzentrierte sich das Programm 2018 auf festgefahrene Konflikte und langwierige Dilemma-Szenarien. Ein besonderer Schwerpunkt lag dabei auf den zugrunde liegenden Tabus und dem konstruktiven Umgang mit ihnen, der durch kreative Formate und Simulationen erreicht werden kann. Die Teilnehmenden brachten jeweils eigene Praxisbeispiele für eine gemeinsame Konfliktanalyse und die Entwicklung von Mediations- und Dilemma-Management-Ansätzen ein.

Das Programm 2017 bot einen Überblick über die deutsche Strategie im Bereich der Friedensmediation und - mit Fokus auf die Friedensmediationsansätze der Vereinten Nationen und der Afrikanischen Union - einen Einblick in verschiedene Methoden, Modelle und Konzepte, die von Friedensmediationspraktiker*innen weltweit eingesetzt werden.

Die Teilnehmenden brachten eigene Konfliktszenarien ein, um gemeinsam das Potenzial für Mediationsansätze in der Praxis zu analysieren und zu entwickeln. Die interaktive Bearbeitung realer Fallbeispiele ermöglichte es den Teilnehmenden, die Fähigkeiten zur Mediation, Konfliktanalyse und Prozessgestaltung zu trainieren und weiterzuentwickeln.

Im Jahr 2016 bot das Programm Einblicke in das Innenleben der Friedensmediation im Kontext aktueller Konflikte im OSZE-Raum. Zu Beginn wurde die Rolle und das Potenzial der Mikrokompetenzen der Mediation in diesen Konflikten untersucht, z. B. durch die Umformulierung von reaktiven Abwertungen und Anschuldigungen in Selbstaussagen und die Ermittlung der wahren Interessen der Konfliktparteien. Des weiteren wurden die Makrokompetenzen der Konfliktanalyse und des Prozessdesigns genutzt, um unorthodoxe Ansatzpunkte für Waffenstillstandsverhandlungen oder umfassende Friedensprozesse zu entwickeln.

Mediationstraining für Diplomat*innen

Im Rahmen der Länderprogramme der Internationalen Diplomatenakademie des Auswärtigen Amts führt das CPM seit 2006 regelmäßig ein- bis dreitägige Seminare zu Mediation und Konfliktmanagement für Diplomat*innen aus verschiedenen Ländern durch. Oft stehen dabei die Ukraine und andere osteuropäische Länder im Fokus. Jeder Workshop setzt an konkreten Szenarien und Zugängen an, die die Teilnehmenden aus ihren Handlungskontexten mitbringen. In den Workshops werden konkrete Bausteine, wie differenzierte Interessensprofile oder neuartige Dilemma-Strategien, entwickelt, die die Teilnehmenden direkt in ihre Arbeitskontexte mitnehmen.

Das Auswärtige Amt und das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) organisieren jedes Jahr gemeinsam ein fünftägiges Training zur Friedensmediation für schweizerische, deutsche, norwegische und finnische Diplomat*innen. Es umfasst diverse Mediationsmethoden und -ansätze, Mikro Skills, Prozessdesign, eine eintägige Fallsimulation, einen Überblick über die Infrastrukturen zur Unterstützung von Mediation in Deutschland, der Schweiz, Finnland, Norwegen und bei den Vereinten Nationen. Darüber hinaus berichten erfahrene deutsche und schweizer Diplomat*innen über ihre Erfahrungen in Konfliktregionen. Das Training ist eine Kooperation der Initiative Mediation Support Deutschland (IMSD) und des schweizerischen Mediation Support Project (Center for Security Studies ETH Zürich und swisspeace). Das Center for Peace Mediation steuert eine auf aktuelle Fragen maßgeschneiderte Trainingseinheit zu dem Programm bei.

AA/1DA

Internationales Parlaments-Stipendium

Der Deutsche Bundestag vergibt in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin jährlich rund 120 Stipendien an junge Hochschulabsolvent*innen aus 50 Ländern. Ziel des Internationalen Parlamentsstipendiums (IPS) ist es, gute zwischenstaatliche Beziehungen zu fördern, demokratische Werte und Toleranz zu festigen und ein tieferes Verständnis für kulturelle Vielfalt zu gewinnen. Teilnehmende aus Mittel-, Ost- oder Südosteuropa, Frankreich, Israel, Nordamerika, Lateinamerika, dem asiatisch-pazifischen oder arabischen Raum, Namibia oder Südafrika lernen fünf Monate lang die Arbeit des Bundestages kennen, von denen sie drei Monate als Praktikant*in im Büro einer abgeordneten Person arbeiten.

Im Rahmen des IPS-Programms bietet das CPM einen eintägigen Workshop zu grundlegenden Instrumenten der Konfliktanalyse und Methoden der internationalen Konfliktbearbeitung an, inklusive einer interaktiven Simulation und eines Transfers des Gelernten auf die eigene berufliche Rolle der Teilnehmenden. Der Workshop bietet den Teilnehmenden einen geschützten Raum, um sensible Fragen zu Konflikten in ihren Heimatregionen zu diskutieren, z.B. im Nahen Osten oder im russischen Krieg gegen die Ukraine, einschließlich der oft umstrittenen Rolle Deutschlands darin.

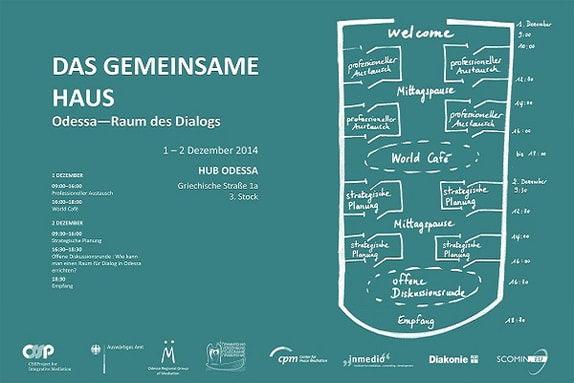

Prozessunterstützung in Odesa

Angesichts der gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen "pro-ukrainischen" und "pro-russischen" Gruppen in Odesa seit Anfang 2014 entwickelte das Center for Peace Mediation im Verbund mit CSSP und inmedio das Projekt "The Common House: Supporting and Broadening Dialogue Processes in Odesa". Das Projekt baute auf den Erkenntnissen eines Pilotworkshops auf, den die drei Organisationen 2014 in Odesa mit lokalen Dialogakteur:innen veranstaltet hatten und wurde vom Auswärtigen Amt finanziert.

Im Rahmen einer Workshop-Reihe und weiterer Aktivitäten wurde in 2014 und 2015 eine Kerngruppe von lokalen Akteuren gebildet, die in Odesa verschiedene Dialogaktivitäten auf kommunaler Ebene organisieren und durchführen. Im Jahr 2015 konzentrierte sich das Projekt auf das Erreichen neuer Dialogakteur:innen in Odesa, die Stärkung von Synergien zwischen lokalen Akteur:innen und Dialogplattformen und die Stärkung der praktischen Kapazitäten der Dialogakteur:innen.

Die Beiträge des Centers for Peace Mediation zum Projekt umfassten die Moderation eines mehrtägigen Workshops, 10 Tage Feldforschung mit Expert:inneninterviews, Einzel- und Gruppensupervision und Coaching-Sitzungen für Dialogvermittler:innen in Odesa sowie Forschungsunterstützung für ukrainische Wissenschaftler:innen.

Im Dezember 2015 gründeten die beteiligten Akteur:innen die Plattform "Civil Initiative Space for Dialogue" in Odesa.

Eine Analyse der Ergebnisse der Expert:inneninterviews sind auch auf Ukrainisch verfügbar.

IKM

Professionalisierung der Friedensmediation in der deutschen Außenpolitik

2013 bildeten die Berghof Foundation, CSSP - Berliner Zentrum für Integrative Mediation, inmedio, das ZIF - Zentrum für Internationale Friedenseinsätze und das Center for Peace Mediation eine gemeinsame Beratungsgruppe zur Frage des deutschen Beitrags zu Friedensmediation und Mediation Support. Unter dem Dach der sogenannten Initiative Mediation Support Deutschland (IMSD) entwickelten sich Kooperationsprojekte (z.B. The Common House: Unterstützung von Dialogprozessen in Odesa, Ukraine) und ein reger Austausch mit verschiedenen Fraktionen und dem Auswärtigen Amt. Die Gruppe bringt Diskussionspunkte in den Unterausschuss "Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln" des Deutschen Bundestages ein und unterstützt die Professionalisierung der Friedensmediation in der deutschen Außenpolitik durch verschiedene Aktivitäten.

So wurden mit verschiedenen Abteilungen des Auswärtigen Amtes gemeinsame Initiativen zur Professionalisierung der Friedensmediation in der deutschen Außenpolitik entwickelt. Eine erste gemeinsame Veranstaltung war die Konferenz "Deutschland als Vermittler. Friedensmediation und Mediation Support in der deutschen Außenpolitik" (englische Version) im November 2014. Insbesondere die Außenperspektiven auf Deutschlands Rolle in der internationalen Friedensmediation, Möglichkeiten der strukturellen Verankerung von Mediation und Mediation Support sowie Berührungspunkte, Überschneidungen und Wechselwirkungen zwischen Diplomatie und Mediation wurden von den Fachleuten aus Politik und Zivilgesellschaft ausgiebig diskutiert. Es folgten das Mediation Expert Meeting "Identifying Mediation Entry Points" im Oktober 2015 und die Konferenz "The OSCE as Mediator. Instruments - Challenges - Potentials" im Juni 2016, mit einem von Lars Kirchhoff und Julia von Dobeneck moderierten Panel zum Thema “Protracted conflicts and their Multi-Dimensionality for Mediation: Kick-off Examples from the Transdniestrian Settlement Process”.

Seit 2016 entstand in Kooperation zwischen der IMSD und dem Auswärtigen Amt die Fact Sheet-Reihe zu Grundbegriffen und Konzepten im Bereich Friedensmediation. Darüber hinaus veröffentlicht die IMSD Stellungnahmen und Positionspapiere zu aktuellen Debatten, etwa zur Frage der Voraussetzungen für Verhandlungen in Russischen Krieg gegen die Ukraine.

Professionalisierung der Friedensmediation in der EU

In den Jahren 2011, 2012 und 2013 unterstützte das Center for Peace Mediation in Zusammenarbeit mit swisspeace und mediatEUr die EU bei der Professionalisierung ihrer Kapazitäten im Bereich der Friedensmediation. Das Programm umfasste ein dreitägiges Intensivtraining und individuelle Coachings für Beamt:innen des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) und Vertreter:innen der EU-Mitgliedstaaten. Die Kurse wurden vom EAD in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Institut für öffentliche Verwaltung (EIPA) organisiert.

Sowohl das Training als auch das Coaching waren auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen der Teilnehmenden zugeschnitten, die in oder an Konflikten als Prozessbegleitende, Beratende oder Mediator:innen arbeiten. Sie ermöglichten es den Teilnehmenden, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten in den Bereichen Kommunikation, Konfliktanalyse und Mediation zu verbessern und Antworten auf die spezifischen methodischen und strukturellen Herausforderungen der von der EU angebotenen und unterstützten Mediation zu entwickeln.

Symposienreihe zu internationaler Friedensförderung

In Kooperation mit Humboldt-Viadrina School of Governance richtete das CPM 2008 bis 2011 die Symposienreihe „Mediativen Methoden in der internationalen Friedensförderung“ aus. Die Symposien dienten dem Austausch zwischen Politik und Zivilgesellschaft zu verschiedenen Schwerpunkten im Bereich Friedensmediation und der Vernetzung zentraler Akteur:innen untereinander.

Programme der einzelnen Jahre

Ziel des Symposiums am 23. Juni 2011 war die Identifikation und Diskussion von Herausforderungen und Fragen, die sich bei der Etablierung von Friedensmediation im Kontext der EU stellen. In drei Panels wurden Friedensmediation in aktuellen EU-Aktivitäten vor Ort, normative und methodische Herausforderungen und politische und institutionelle Perspektiven diskutiert. Die Teilnehmenden bescheinigten der EU die einmalige Chance, ihre historische Glaubwürdigkeit, ihren aktuellen politischen Einfluss und ihr umfangreiches Wissen über Mediation zu nutzen, um sich als professioneller Mediationsakteur auf der internationalen Bühne zu etablieren.

- Tagungsbericht (deutsch): „Peace Mediation im Kontext der EU. Momentaufnahme eines Etablierungsprozesses. Auswertung und Kommentierung des Expertensymposiums von 23. Juni 2011 in Berlin“

- Tagungsbericht (englisch): „Peace Mediation in the EU Context. State of Play of the Establishment Process Analysis of and comments on the experts’ symposium held in Berlin on 23 June 2011”

Das Symposium am 11.-13. Februar 2010 war den Strukturen, Grenzen und Interventionen in Friedensmediationsprozessen gewidmet. Anhand der Arbeit von verschiedenen NGOs, der Europäischen Union und der Bundesregierung, wurden unterschiedliche Aspekte von Friedensmissionen in Krisenregionen beleuchtet, klassische Hürden und Dilemmata in internationalen Friedensverhandlungen analysiert und mögliche Bewältigungsstrategien entworfen. Ebenso wurde intensiv darüber diskutiert, inwiefern das klassische Modell der interessenbasierten Konfliktbearbeitung auf den internationalen Kontext übertragbar ist und wo die Herausforderungen und Grenzen einer solchen Übertragung liegen.

Vom 3. bis 5. April 2008 analysierten und evaluierten die Teilnehmenden des Symposiums anhand aktueller Konflikte und konkreter Friedensmissionen die vielfältigen Akteur:innen und Aktivitäten aus theoretischer und praktischer Sicht. Intensiv diskutiert wurden u.a. die Rolle und das Profil der Mediation Support Unit der Vereinten Nationen und die Perspektiven der deutschen und europäischen Außenpolitik bei der Vermittlung in Friedensprozessen. Berücksichtigt wurden bei der Analyse auch NGO-Projekte. Die Schlussfolgerung der Teilnehmenden war ein systematischer Optimierungsbedarf der mediativen Begleitung internationaler Friedensprozesse insbesondere in methodischer Hinsicht, um der besonderen Komplexität internationaler Konflikte gewachsen zu sein.

- Tagungsbericht: „Mediative Methoden in der internationalen Friedensförderung“

Afghanische Zivilgesellschaft

In den Jahren 2009 und 2010 beteiligte sich das Center for Peace Mediation zusammen mit swisspeace und Transparency International an einem Capacity-Building-Programm für Führungskräfte der afghanischen Zivilgesellschaft, das von der Humboldt-Viadrina School of Government geleitet und vom deutschen Auswärtigen Amt finanziert wurde.

Ziel des Programms war es, die Diskurs-, Partizipations- und Konfliktmanagementfähigkeiten von zentralen Akteur:innen und Multiplikator:innen der afghanischen Zivilgesellschaft und Verwaltung nachhaltig zu stärken. Im Zentrum standen der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten im Bereich mediativer Vermittlungsmethodik und die Stärkung vorhandener Konfliktmanagement-Ressourcen. Neu an dem Trainingskonzept war die unmittelbare Praxisorientierung und der Ansatz, Vertreter:innen politischer Entscheidungsebenen gemeinsam und gleichberechtigt mit Akteur:innen der Zivilgesellschaft zu schulen.

Im Juli 2009 fand in Berlin ein zweiwöchiges Training zu Konfliktmanagement und Transparenz für afghanische NGO-Vertreter:innen und Beamt:innen der Provinzregierung Kunduz statt. Im Fokus des Trainings des CPM standen praktische Übungen zur Konfliktanalyse und interessenbasierten Mediation. In bilateralen Coaching-Sitzungen schärften die Teilnehmenden ihre individuellen Fertigkeiten und arbeiteten an spezifischen Herausforderungen. Im Laufe des Programms entwickelten sie auf Basis ihrer beruflichen Netzwerke und Infrastrukturen ein Konfliktmanagement- oder Anti-Korruptionsprojekt für ihre jeweilige lokale Community (z. B. eine Radiosendung).

IKM